Basel galt 1090 als eine volksreiche Stadt, und im 12. Jahrhundert muss die Bevölkerung erneut erheblich zugenommen haben. 1118 weihte Bischof Rudolf die von Diakon Ezelin ausserhalb der Stadt (!) auf dem Sporn eines Hügelzugs errichtete St. Leonhardskirche. Die Wahl dieses Orts ist sicherlich nicht ohne Vorbedacht erfolgt. Einmal stand zu erwarten, dass bei weiterem Wachstum der Stadt in erster Linie das Gebiet am Birsig oberhalb der heutigen Hutgasse beansprucht und infolgedessen in dieser Gegend eine Kirche benötigt werde. Sodann ist die Stelle, an der sich heute der Lohnhof befindet, seit langer Zeit schon bedeutungsvoll gewesen. Dafür sind verschiedene Anzeichen vorhanden. Bis in das 16. Jahrhundert hinein hat sich die Überlieferung von dem sagenhaften Schloss Wildeck erhalten. Dass am Ende des Sporn bereits Bauten standen, war wohl auch der Grund, weshalb die Kirche 1118 nicht dort errichtet wurde. In der Nähe musste sodann schon früh ein vielbegangener Weg vom Tal auf die Höhe und nach Westen in das Land hinaus geführt haben. Für die Existenz dieser Route und ihre Wichtigkeit zu einer Zeit, als sie noch ausserhalb der Stadt lag, liegen drei interessante Beweise vor: Das von den Augustinern vom Grossen St. Bernhard noch im 13. Jahrhundert unterhaltene Hospiz an der Ecke Heuberg-Leonhardsberg, die unterhalb des Hospizes am Leonhardsberg bis 1600 vorhandene, dem heiligen Oswald (dem Patron der Pilger und Reisenden) geweihte Kapelle, sodann am Fuss des Leonhardsberg das Spital.

Fixpunkte galten als städtebauliches Orientierungssystem

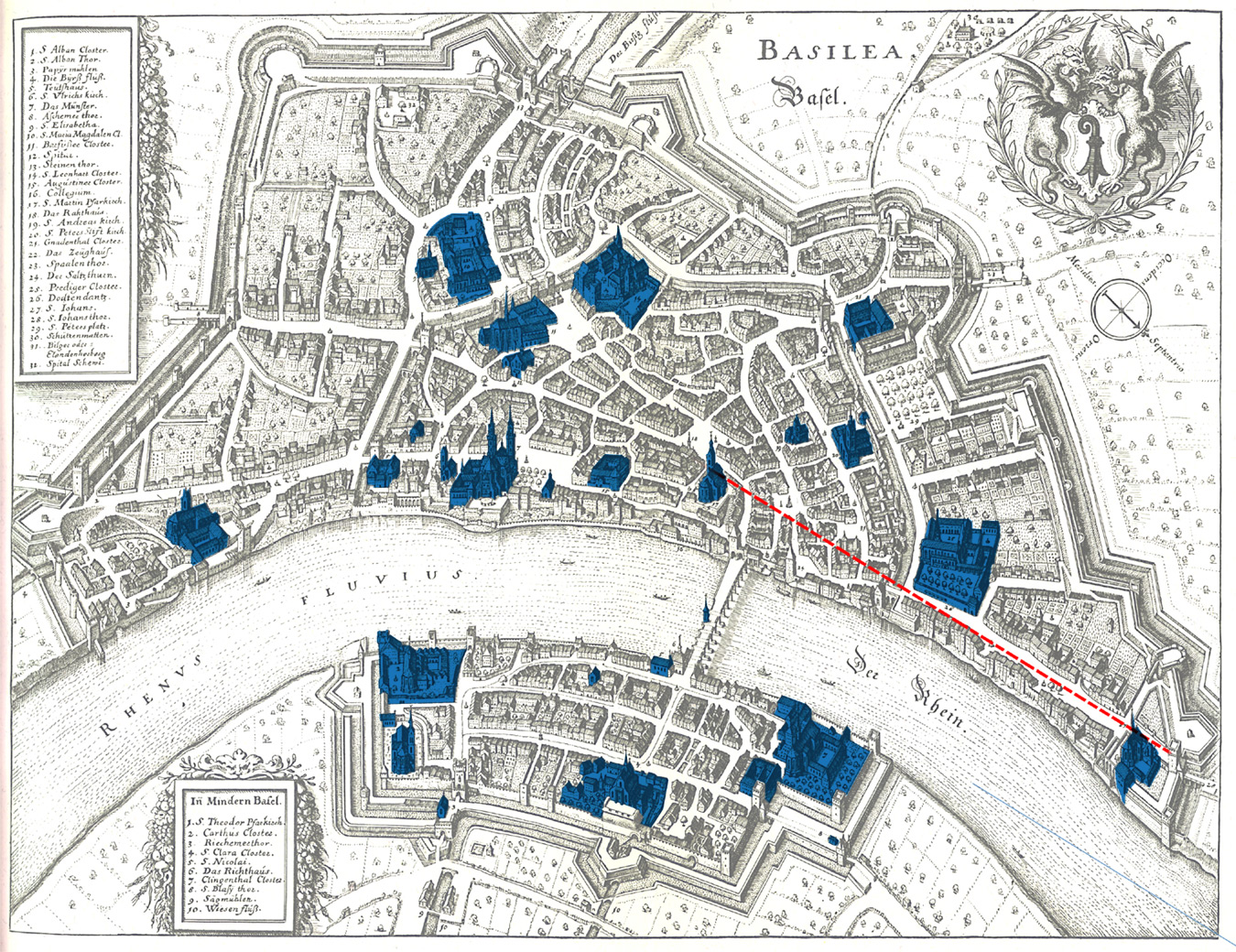

Auch an diesem Punkt wird die aus historischen Quellen erwachsene Vorstellung wiederum entscheidend ergänzt durch Untersuchungen über die konstruktiven Grundlagen des heutigen Stadtbilds. In der Stadtanlage von Basel sind neben den Ergebnissen der römischen Landvermessung noch andere Dispositionen überliefert, die schon in vorgeschichtlicher Zeit einsetzten und bis ins 12. Jahrhundert beibehalten und weiter entwickelt wurden. Diese nicht-römischen Bestandteile eines Ordnungssystems, auf welchem die in gewissem Sinn regelmässige Anlage der mittelalterlichen Stadt beruht, sind in einer Anzahl von Bauten überliefert, die als Fixpunkte gelten. Ihre Lage, Orientierung und Beziehung zueinander wird durch Richtungslinien (Nord-Süd, Ost-West) bestimmt. Das auf der Beobachtung der Gestirne und auf der Wertschätzung der vier Himmelsrichtungen beruhende System ist seiner Art nach uralt und verträgt sich gerade wegen seines vorwiegend symbolischen Gehaltes vorzüglich mit der mittelalterlichen Denkweise. Als sicher darf demnach gelten, dass jede Erweiterung der mittelalterlichen Stadt unter Berücksichtigung altüberlieferter Bräuche und Regeln erfolgte. Das erklärt auch wiederum etwas mehr den einheitlichen, organischen Charakter des ganzen alten Stadtbilds, dessen Teile sukzessive und aus typisch additivem Denken entstanden und aneinander gereiht worden sind. Dieses allmähliche Entstehen vollzieht sich nach einer besonderen Ordnung, die mit dem nach heutigen Begriffen planmässigen Vorgehen kaum etwas gemeinsam hat. Denn nicht die endgültige Gestalt des Ganzen steht zu Beginn der Planung schon fest, sondern der nächste Teil wird für sich konzipiert, so dass er sich den älteren natürlich anschliesst.

Ein Beispiel? Die unter sich und in ihrer Stellung zur mittelalterlichen Stadt regelmässig angeordneten vier Kirchen auf den beiden Hügelzügen, das Münster, St. Martin, St. Peter und St. Leonhard, sind sukzessive und unter sehr verschiedenen Voraussetzungen entstanden, teilweise an Stelle früherer nicht-christlicher Kultstätten. Also nicht nach einem ursprünglichen, die spätere Entwicklung vorausschauenden Plan, sondern aus der jeweiligen, durch alte Bräuche bestimmten Auswertung der Verhältnisse, mit dem Willen, das Neue dem Bestehenden als vollgültiges Glied anzufügen. Auch die Fixierung der wichtigen Punkte erfolgte nicht durch systematische Bodenvermessung wie bei den Römern, sondern wohl lediglich mit Hilfe von Sichtverbindungen. Die Ordnungsprinzipien sind somit aus der unmittelbaren Anschauung abgeleitet, und das mit ihrer Hilfe errichtete Werk entfaltet seine Eigenart in den vielfältigen, mitunter erstaunlich ausgeklügelten, sichtbaren Beziehungen seiner Teile untereinander.

Dieses System umfasst in erster Linie die kirchlichen Bauten, erstreckt sich aber auch auf profane Gebäude. Vor allem die Gotteshäuser sind stets, durch Richtungslinien mit den überlieferten Fixpunkten in einfachen Rechtecken verbunden, dort errichtet worden, wo sie im gesamten Stadtbild oder doch wenigstens in den benachbarten Stadtteilen am meisten in Erscheinung treten und auf diese Weise als Dominanten ihre symbolische Bedeutung für die städtische Gemeinschaft eindrücklich bekunden. Es zeigt sich, wie einst aus allen Strassen und Gassen und von den Plätzen her stets ein Kirchenbau das Blickfeld beherrschte (was in der heutigen Situation mit dichterer Besiedlung und höherer Bauweise nicht mehr der Fall ist). Das abstrakt-gesetzliche, ursprünglich gewiss kultisch motivierte Schema der Richtungslinien fand damit eine vor allem sinnfällige Ergänzung. Noch ein verhältnismässig spät entstandenes Beispiel, nämlich der Wehrbau des St. Johann-Tores aus dem späten 14. Jahrhundert, ist auf diese Weise in die kunstvoll angeordnete Gesamtanlage der Stadt einbezogen worden. Wer stadteinwärts und genau in der Achse durch die Toröffnung blickt, erkennt noch heute den Turn der Martinskirche als Dominante am Horizont. Derartige reizvolle Überraschungen bieten sich dem Beobachter noch in vielen Fällen. Sie beruhen nicht auf Zufall, sondern auf der mittelalterlichen Vorliebe für die minutiöse Verfeinerung im Ausdruck symbolischer Vorstellungen. Sie sind eigentlich alle unaufdringlich und ungezwungen, wie im Spiel erfunden und festgehalten.

Diese Absicht blieb nicht auf die Hauptzüge beschränkt, sie bestimmte vielmehr den Charakter der ganzen städtischen Bebauung bis ins Einzelne, bis in den Verlauf und die Gliederung der Strassen. Selbst die einzelnen Bauten wurden so in das Strassenbild eingefügt, dass eine in sich geschlossene und sinnfällig unterteilte Einheit entstand. Dabei ist festzuhalten, dass der mittelalterliche Mensch von Natur aus sein Denken und Handeln auf das Einzelne richtete, das Ganze aus Stücken zusammenfügte, die verbindende Form sukzessive bildete und die übergeordnete Einheit gleichsam wachsen liess. Die an jeder Parzellengrenze geknickte Strassenflucht, die gesonderte Bemessung der Höhe jedes einzelnen Hauses und die gegenüber den Nachbarbauten andere Dachneigung, die unterschiedliche Anordnung der Fenster in jedem Geschoss, in allem und jedem bekundet sich das mittelalterliche Interesse für das einzelne Ding, die Freude am Kleinteiligen und an der mannigfaltigen Vielheit, die Lust am freien Spiel der Phantasie.

Über die Breite und Verläufe der Gassen

Die Breite der Gassen wie überhaupt die Abgrenzung der Allmend war von jeher geregelt. Im Mittelalter nicht durch zusammenhängende systematische Vermessung wie in römischer Zeit und heute, aber dennoch durch praktisch wirksame Massnahmen, von denen das sogenannte "Stangenrecht" eine ungefähre Vorstellung vermittelt: Von Zeit zu Zeit ritt ein Beamter durch die Stadt, hielt waagrecht in seinen Armen eine Stange und hatte das Recht, alle Vorbauten und sonstigen Beengungen der Strassen beseitigen zu lassen. Für die Bebauung längs der Strassen und Gassen war demnach ursprünglich ein Minimalabstand von einer Stangenlänge bestimmt worden. Über die durchschnittliche Strassenbreite im alten Basel bietet eine Notiz in den Aufzeichnungen von Bürgermeister Adelberg Meyer anlässlich einer militärischen Musterung 1540 ein anschauliches Bild: Bei der Erstellung der Zugsordnung kamen je sieben Mann in ein Glied, für mehr war in den Gassen nicht Platz. In anderen Berichten wird sogar nur von fünf Mann gesprochen.

Die weiteren Eigentümlichkeiten der alten Gassen, ihr Auf und Ab in gewundenem Verlauf und ihre vielfach geknickten Fassadenfluchten sind aus der naturnahen, landschaftsgebundenen Form der mittelalterlichen Stadt und aus der brauchmässigen Baugesinnung erwachsen - es wurde dort gebaut und gepflastert, wo es nötig erschien. Die Gassen gleichen dabei den Feldwegen. Richtung und Niveau sind dem Boden angeschmiegt, folgen den Hebungen und Senkungen, den Hügeln und Talbildungen.

Über die Parzellierung Basels

Die Parzellierung passt sich dem natürlich gegebenen Verlauf an. Ihre Markierung gegen die Strasse bleibt in der geradlinig ausgesonderten Flucht jeder Fassade gewahrt. Dieses Merkmal findet sich regelmässig, sogar in Gassen mit deutlich geradem Verlauf. Auch dort wird die Parzelle durch leicht geknickte Anschlüsse von den benachbarten abgetrennt. Im Hinterland ist in der Regel ihre Form ebenfalls dem Gelände angepasst. Als Ganzes resultiert daraus die ungemein reich unterteilte Gesamterscheinung der Bauten. Der italienische Baumeister der Renaissance, Leon Battista Alberti, hat diese Mannigfaltigkeit zur Nachahmung empfohlen. Aus ästehtischen und praktischen Gründen verdiene die Schlangenwindung der Strassen den Vorzug. Die Stadt werde grösser scheinen, die Häuser sich allmählich und abwechselnd dem Auge darbieten, der Schatten nie ganz fehlen, der Wind gehorchen, die Verteidigung gegen Feinde leichter sein.

Aus der Art der Parzellierung sind weitere Aufschlüsse über das Wachstum des Quartiers zu gewinnen. Dank dem von Karl Stehlin in beharrlicher Arbeit angelegten Historischen Grundbuch, das vorwiegend eine Sammlung der urkundlich überlieferten Rechtsgeschäfte über jede Liegenschaft enthält, ist es möglich, in Basel die bauliche Entwicklung der Stadt verhältnismässig weit bis in die Einzelheiten zu verfolgen. Darin lässt sich herausfinden, dass die Erhaltung der ursprünglichen Parzellierung bis in das 19. Jahrhundert als Regel angenommen werden darf. Der Löffelplan (1857-59) kann daher als Grundlage für die weiteren Untersuchungen verwendet werden. Noch ist unklar, wann neben den im Martinszins vorgesehenen Grundtypen der ganzen und halben Hofstatt von 40 und 20 Fuss "Weite" die schmäleren Riemenparzellen treten. Die Neuerung muss schon früh, bereits in der Burchard'schen Stadt, eingeführt worden sein, vorerst wohl für die Aufteilung bisheriger Freiflächen und dann auch in den Stadtquartieren selbst. Aus der späteren Gebührenordnung ist lediglich zu erkennen, dass an Stelle der ursprünglich allein auf die Grösse der Hofstätten abgestuften Ansätze in der Folge eine Regelung trat, die grundsätzlich jedes Haus mit einer jährlichen Abgabe von "2 Stebler oder 1 Rappen" belastete, Höfe, Wirtshäuser, Kochhäuser, Badstuben dagegen mit 4 Stebler und ausserdem zwischen Gremperläden und verliehenen Läden unterschied. Selbstverständlich sind auch die durch mittelalterliche Stadtkorrektionen (meist nach Bränden und Überschwemmungen) und durch Neubauten seit dem 16. Jahrhundert eingetretenen partiellen Änderungen zu berücksichtigen. Diese sind übrigens leicht erkennbar an der abweichenden Form und Grösse der Parzellen. Wo nachträgliche Vereinigungen oder Trennungen von Liegenschaften erfolgten, sind sie überdies bei erhaltenen Gebäuden aus dem baulichen Befund ersichtlich. Auch die für Basel charakteristische kleinteilige Parzellierung ist somit ursprünglich. Zerstückelung von Grundstücken kommt selten vor und ist ebenfalls ohne Schwierigkeiten festzustellen.

Von der Parzellenform ist sodann die Art der Bebauung abhängig. Diese hat allgemein eine allmähliche Veränderung erfahren. Spätere Neubauten sind in der Regel ledigliche Auswechslungen des Baukörpers, wobei vom alten Bau nach Möglichkeit alle brauchbaren Teile, vor allem Scheid- und Fassadenmauern, weiter verwendet wurden und ausserdem die brauchmässigen und die verbrieften Nachbarrechte respektiert werden mussten. Bei dieser gewissermassen organischen Erneuerung sind die in der ursprünglichen dorfähnlichen Gemeinschaft vorherrschenden reinen Holzbauten sukzessive durch die feuerfesteren Fachwerkhäuser und steinernen Gebäude ersetzt, die Haustiefe vergrössert und die Geschosszahl erhöht worden. Die darin zum Ausdruck gelangende langsame Ausbildung der städtischen Bauweise erwächst aus der praktischen Erfahrung, aus den Lehren der Stadtbrände und Überschwemmungen, aus den komplizierten baurechtlichen Verhältnissen infolge der höheren Wohndichte. Dieser Prozess hat im Wesentlichen im 15. Jahrhundert seinen Abschluss gefunden, und was heute noch von der alten Stadt besteht, ist in baulicher Hinsicht in den ältesten Partien der Überrest des damaligen Zustandes. Es zeigt das typische Gepräge der mittelalterlichen Kleinstadt.

Schlussfolgerungen

Das Ganze bildet ein für heutige Begriffe reiches Kunstwerk, ebenso sicher und sorgsam im Aufbau der Formen wie in der Ausnützung der manngifaltigen Bodenverhältnisse. Ein Kunstwerk im umfassenden Sinn des Wortes. Denn der ästhetische Gehalt allein spielt wohl in der heutigen Betrachtungsweise eine wichtige Rolle; er ist indessen im Mittelalter nicht als Eigenwert bewusst geformt worden, und noch weniger ist er beim Ausbau einer Siedlung im Vordergrund gestanden. Der Ausdruck rechtfertigt sich vielmehr im Hinblick auf die in der mittelalterlichen Stadtanlage erreichte sinnvoll ausgeglichene Berücksichtigung der vielen verschiedenartigen Bedürfnisse, die aus dem dicht gedrängten Zusammenleben einer grossen Zahl von Menschen, aus Klima, Lage und Wirtschaft resultieren und von einem Denken erfasst und gelöst werden mussten, das selbst erst aus seinen verschiedenen Ursprügen die eigene Richtung finden und das homogene Gepräge erlangen musste. Denn wenn auch das Alter der Stadt und ihre kontinuierliche Entwicklung seit der römischen Zeit das Bestehen eines städtischen Denkens wahrscheinlich machen, so war dieses Denken eben doch durch mancherlei historische Ereignisse entscheidend verändert worden. Ebenso wie die damalige Stadt äusserlich in manchen Zügen gleichzeitig an ein Dorf erinnert, so war sie auch in ihrer geistigen Verfassung ein bunt zusammengesetztes Wesen. Aus dem Sippenbewusstsein in dörflichen Bräuchen enthaltene und von den Zugewanderten in die Stadt verpflanzte Geohnheiten mussten in Einklang gebracht werden mit den wichtigsten aktuellen Erfordernissen für den ausreichenden Schutz von Leben und Gut und für die Förderung der wirtschaftlichen Interessengemeinschaft. Und alle diese divergierenden Wünsche hatte schliesslich der Bischof als Stadtherr im Verein mit seinen eigenen politischen Absichten, repräsentativen Bedürfnissen und Verwaltungspflichten zu berücksichtigen.